神社・寺

カテゴリー:武田軍関連 上杉軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「とがくしじんじゃ」。戸隠山のふもと、奥社・中社・宝光社(ほうこうしゃ)・九頭龍社(くずりゅうしゃ)・火之御子社(ひのみこしゃ)の五社からなる山岳信仰の霊場。「天岩戸」神話の舞台でもあり、平安時・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺

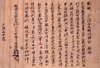

戸隠(とがくし)大権現に捧げた武田晴信(たけだはるのぶ、信玄)願文。戦いに勝って領土を広げていくために、少しでも多くの神仏の加護を得たいと願った武田信玄が、永禄元年、信濃一円の掌握と上杉の滅亡を戸隠・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

読みは「てんきゅうじ」。八幡原の戦いで討ち死にした信玄の弟・典厩信繁(てんきゅう・のぶしげ)の墓がある。 典厩寺はもとは鶴巣寺(かくそうじ)と号し、合戦から60年後の承応3年(1654)に松代(まつし・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「かんすけのみや」。山本勘助が討ち死にしたあたりといわれ、長野オリンピックスタジアムがある南長野運動公園の南西の端に石碑が建つ。現在の地より北東約100メートルの位置にあった。 勘助宮はもとも・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

明徳元年(1390)に僧明徳が建立したとされ、武田の智将といわれた海津城主・高坂弾正忠の墓がある曹洞宗のお寺。高坂弾正の帰依が厚く、諸堂を修理して開基となった。 本堂 参道 ご本尊は薬師如来。お堂には・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 上杉軍関連 神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

本堂 源頼朝や北条一族にも篤い帰依(きえ)を受け、全国に広く信仰を集めていた大霊場。信玄は弘治元年(1555)に、ご本尊(一光三尊阿弥陀如来)はじめ什宝(じゅうほう…家宝として秘蔵するもの)、寺僧・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 上杉軍関連 神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

北信濃の覇権をめぐり川中島で戦いを繰り広げた武田信玄と上杉謙信。両者は領地だけでなく、全国に広く信仰を集めていた善光寺の威光をも手に入れようと奪い合った。その善光寺大勧進には、現在、信玄と謙信の位牌が・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 上杉軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

飯縄山 長野市の北方に美しい裾野を広げてそびえる飯綱山は、古くから修験道の霊山として栄えてきた。変幻自在の天狗・飯縄大明神は不動明王の化身ともされ、戦国武将から守護神として崇敬。上杉謙信は兜の前立て・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

飯縄神社里宮は、武田信玄が元亀年間(1570~1573)に創建したとされ、天正8年(1580)には武田勝頼が朱印状をもって造営と遷宮を行い、代々の神官・千日大夫(せんにちだゆう、たゆう。太夫とも書く)・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

板垣神社 天文17年(1548)、村上義清(むらかみよしきよ)との上田原合戦で散った武田家の重臣・板垣信方(いたがきのぶかた)。武田信虎・信玄の父子二代に仕え、天文11年(1542)諏訪攻略の副将に・・・

続きを読む

カテゴリー:上杉軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「くらかけのまつ」、「あいづひめじんじゃ」。永禄4年(1561)の川中島の戦いで妻女山[さいじょざん]に本陣をかまえた上杉謙信が、山麓の会津比売神社に必勝を祈願したときに乗馬の鞍を掛けたという由・・・

続きを読む

カテゴリー:神社・寺 | ◇アクセス

日本の戦国史のなかでも大激戦のひとつに数えられる永禄4年(1561)の川中島の戦いは、甲越両軍あわせて戦死者8千人余と伝えられ、将兵のみならず、数多くの里人も戦火に見舞われ犠牲となった。 十王堂縁起・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

万物を生み育て、満ち足らしめる日本総鎮守と仰がれ、摂社(下社)には諏訪明神をまつる信州屈指の古社。 寺社勢力を取り込み、より多くの神仏の加護を得ようとした武田信玄は、天文22年(1553)、東信濃攻略・・・

続きを読む

カテゴリー:上杉軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

千曲市にある武水別神社は、通称「やわたの八幡[はちまん]さま」とも呼ばれ、近郷の人々に親しまれている川中島地方随一の大社。 主祭神の武水別神[たけみずわけのおおかみ]は水を司る神で、善光寺平の五穀豊・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

原大隅守[はらおおすみのかみ]は、川中島の戦いでは武田信玄の中間頭でもあった。八幡原史跡公園にある「執念の石」は、永禄4年(1561)の第4次川中島の激戦で、上杉謙信が武田の本陣に乗り込み、信玄と一・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

境福寺 信玄公ゆかりの井戸跡 読みは「きょうふくじ」。川中島合戦のころは小さな庵で、武田信玄が水を求めて立ち寄った際に「境福寺」と命名し、弘治2年(1556)上人を迎えて勧請(かんじょう)したと伝・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 城・館 神社・寺 | ◇アクセス

総門から本堂を望む 本堂 場所は長野市若穂保科。「槍弾正」と称された高遠城主・保科弾正忠正俊(ほしな だんじょうのじょう※ まさとし)は、武田方の信濃先方衆騎馬120騎持ちの侍大将を務め、武田家滅・・・

続きを読む

カテゴリー:神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

北信濃の豪族・大日方佐渡守直長[おびなたさどのかみなおなが]は、安曇郡千見城主といわれ、広田に所領を得て、川中島中央部の押さえである広田砦の守将となった。直長の墓がある昌龍寺[しょうりゅうじ]は、大・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

大岡城跡の東側にある曹洞宗のお寺。読みは「てんそうじ」。 寺伝によると、文応年間(1260~1261)に香坂宗清[こうさかむねきよ]が開基となって創建。麻績城主・小見氏の娘華蔵院(諏訪頼重の室)が・・・

続きを読む

カテゴリー:神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

善光寺の北側、長野市街地を一望する花岡平の霊山寺(真言宗)に築かれた首塚。 その昔境内を整備したときに、首だけの白骨化石が発掘され、鑑定の結果、討ち取った武田方の武将の首を検分し、論功(手柄の有無・・・

続きを読む

カテゴリー:上杉軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

霊山寺より約300m奥、謙信物見の岩の下に岩井堂があり、弘法大師(空海)が修行中 杖で地面を突いたら清水が湧き、弘法大師が好んで硯の水に用いたという。のちに上杉謙信が大峰山布陣の際に飲み水にしたと・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

信玄桜 縁起によると、永禄4年(1561)の川中島の戦い後、武田信玄は善光寺平を一望できる茶臼山の中腹から自領を視察したところ、戦乱で荒廃した村里を見て心を痛めた。そこで激戦で犠牲になった数多くの・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「ちょうこくじ」。上田市真田にある。武田軍随一の謀将・真田幸隆を開基とする曹洞宗の寺院。境内には、幸隆夫妻と子・昌幸の墓がある。 真田幸隆・昌幸の墓 天文10年(1541)に武田信虎・諏訪頼・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「しおのじんじゃ」。上田市塩田平の独鈷[どっこ/とっこ]山麓にあるにある古社。祭神は、素佐之男命[すさのおのみこと。須佐之男命、素盞嗚命とも書く]、大己貴命[おおむなちのみこと]、少彦名命[・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「こううんじ」。埴科郡坂城町南条にある。 武田信玄、勝頼が厚く保護した曹洞宗の寺院で、本尊は釈迦如来。寺伝によると、天文22年(1553)甲州の耕雲寺の僧が開き、寺名は武田晴信(信玄)が命名し・・・

続きを読む

カテゴリー:城・館 神社・寺 | ◇アクセス

埴科郡坂城町木下にある。 東信濃の勇将と謳われた村上義清の居館は、葛尾[かつらお]城の南山麓、満泉寺[まんせんじ]とその周辺一帯であった。満泉寺は村上氏代々の菩提寺で、寺伝によると応和3年(963)・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「とうこうじ」。松代町東条の尼巌山南麓に建つ真言宗の寺。古くは龍華山密蔵院蓮光寺(れんこうじ)と号し、武田信玄が海津(かいづ)城を築くにあたり、城の守護祈願寺とした。 東光寺 入口 本堂 慶・・・

続きを読む

カテゴリー:神社・寺 供養塔・墓 | ◇アクセス

長野市川中島町今里にある。 小田切氏は、吉窪(よしくぼ)城を居城とし、裾花川をはさんで葛山(かつらやま)城に隣接する安茂里小市(あもり・こいち)地区に勢力を誇った有力土豪であった。 弘治3年(1・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは、旧「さんぜんじ」観音堂。寺伝によると天文12 年(1543)、戸隠(とがくし)奥院円明坊(佑)弘が、天台末派になることを条件に、戸隠一山の力を借り、十二坊を構えて開基。永禄4年(1561)・・・

続きを読む

カテゴリー:城・館 神社・寺 | ◇アクセス

鞍骨山(くらぼねやま)の麓、清野大村地区にある古峰(こみね)神社は、鞍骨城主・清野[きよの]氏の屋敷跡と伝えられる。宝永年間(1704~1710)に清野氏と村人らの鎮守のため建立されたという。 祭・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「おおさとやま・ふううんあん」。場所は長野市松代町清野。 永禄4年(1561)8月、上杉謙信との川中島合戦の戦勝を祈願し、武田信玄が寺地を寄進し建立したと伝わる。鞍骨(くらぼね)山の麓、清野・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「あんようじ」。永禄10年(1567)に浄土宗総本山・増上寺10世感誉存貞(かんよぞんてい)が開山となって綱島に創建された寺院。このあたりを本拠とした綱島氏の開基といわれる。 天明7年(1・・・

続きを読む

カテゴリー:武田軍関連 神社・寺 | ◇アクセス

読みは「みょうけいじ」。犀川の南岸、軍事上の要地であった綱島小中島に居城した豪族・綱島氏が開基とされる曹洞宗の寺院。川中島の戦いのころ、綱島氏は武田方に属した。永正12年(1515)若穂綿内(わた・・・

続きを読む

全て見る / 1 / 2 / 3 / 4